最低賃金1500円なら「ふつうの暮らし」がギリギリ可能――衆院選で最賃1500円実現めざす政治へ転換を

最低賃金1500円と1000円の決定的違い──1500円なら「ふつうの暮らし」がギリギリ可能

最低賃金1000円と1500円では質的な違いがある。最低賃金1500円ならば、労働者本人はギリギリ「ふつうの暮らし」ができる。「最低限度」の暮らしではなく、「ふつう」の暮らし(のうちの下限)だ。もちろん「通常時」ならば暮らせる、ということであって、子どもの養育、教育、自分の失業、病気など、いくつもある人生の「ヤマ=特別需要」は別に考える必要がある(後述)。

「本人の通常時のふつうの暮らし」で1500円という数字に十分な根拠があることは、中澤秀一監修・全労連「最低生計費調査」をみるとよくわかる(▼表1※連合通信6/24より)。2015年、16年に16の地域で行われたものだが、25歳単身者、地方では自動車保有は必要という水準の想定で、月に22~24万円代が必要という結果であった。大都市と地方の差はない。地方に必要な自動車の費用が、住宅をふくむ諸費用の差を相殺しているのである。毎月勤労統計によれば、フルタイム労働者の所定内実労働時間の月間平均値は155時間であり、必要な時給をそれで換算すると1400~1600円程度となる。表をみればわかるが、各地の生計費の差は大都市と地方の違いによるものではない。

本人がふつうに暮らせる最賃──大きく取り上げられたのは初

最低賃金1500円という額はアメリカの<ファイト・フォー・フィフティーン>運動の影響はあるが、日本で広がったのは2015年秋の「エキタス」のデモからだ。ここ10年ほど、連合、全労連、全労協とも1000円をかかげていたが、今では、すぐに1000円、その後1500円という要求を全労連、全労協、連合東京がかかげている。

つまり「労働者本人がふつうに暮らせる最低賃金」が、最賃要求のメインストリームになり始めたと言ってよいが、これは画期的なことだ。暮らせる最低賃金というのは当たり前の要求のようにみえるが、そうではない。これまでの日本では、最低賃金はそのように位置づけられてこなかったからだ。

最低賃金=「家計補助労働の賃金」論の強い影響

これは、なぜ、日本の労働運動団体は長期に1000円を要求してきたのか、という問題と関連する。実際の最低賃金額は1000円よりずっと低かったため、まず当面の目標を、という運動論は理解しやすい。また、労働運動が中小零細企業の実情を配慮する面もあった。だが、それだけではない。そもそも1000円が実現したところで、月15.5万円では大都市部の生活保護による「最低限度」を下回る。ふつうの生活どころの話ではない。一人分の生活が到底できない金額をずっと目標にしてきたのは、やはり疑問が残る。

労働運動のみならず、日本社会のメインストリームは、長期にわたって、最低賃金額あるいは最低賃金額付近の賃金によって生活するという想定をしてこなかった。最低賃金が実際に影響をあたえる非正規労働は、世帯の家計を主に支えるものではなく、その補助たる収入を得るための「家計補助」労働と考えられ、したがって、非正規労働の賃金で一人分の生活ができる必要はないと見なされてきたのである。家計は主に男性正社員の年功型賃金でカバーされているはず、という想定である。

一人分の生活ができる、という基準が存在しないとなれば、そもそも最低賃金はいくら以上でなければならないか、を原理的に論じることはむずかしく、通常の一人前労働者の賃金水準と最低賃金額とのあるべき比も想定不可能となる。

1970年の中央最低賃金審議会で、公益側委員から出された案のなかには次のような文章があった。「労働者の生計費を主たる基準に置く最低賃金は流動する経済社会に適応しがたいと考えられるので適切ではない」。この文章そのものは審議会決定からははずされたが、最低賃金についての考え方を正直に表明したものといってよい。また、現在でも学生アルバイトが雇用保険加入を拒否されているのは、学生アルバイトは家計補助労働だ、という1950年の通達がいまだに生きているからだ。

男性正社員は世帯主賃金という前提のもとに、「家計補助労働」という分類を固定化して、労働条件や賃金に大きな格差をつけることを容認してきたのが日本型雇用なのである。<一人分の生活ができない最低賃金>は日本型雇用の産物である。

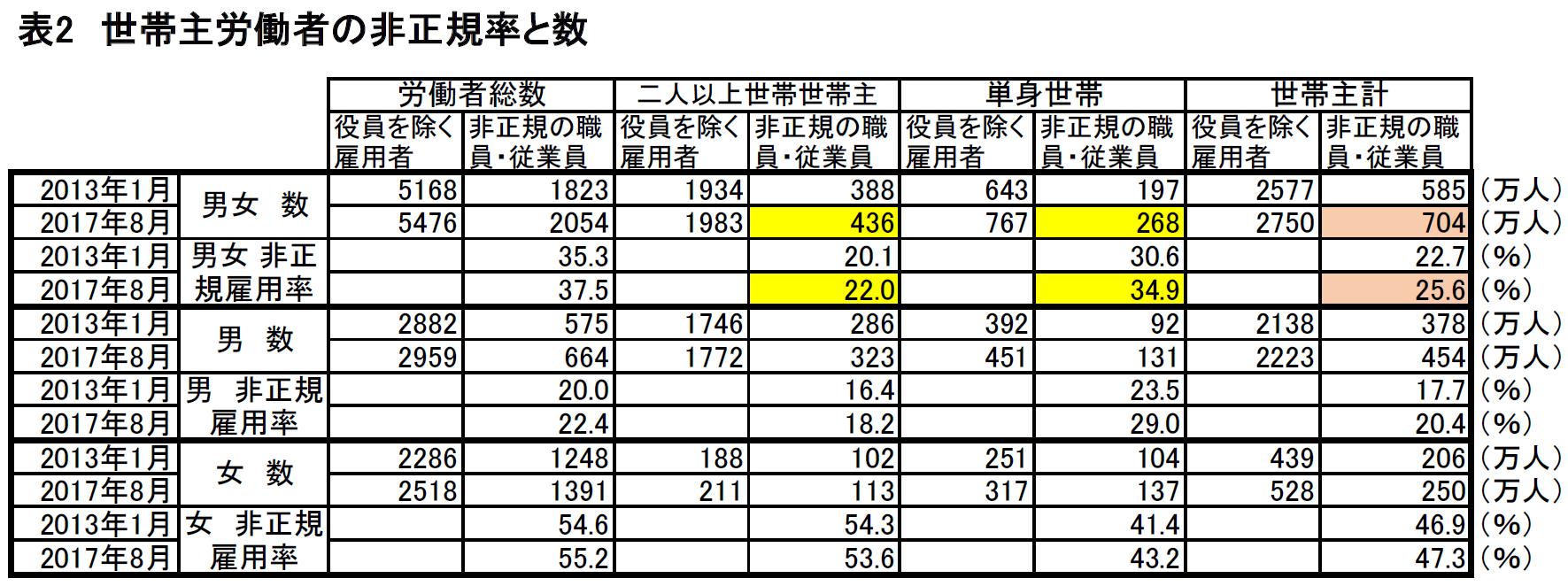

男性世帯主賃金の少数化、および、家計を担う非正規の増加──「家計補助」論の破綻

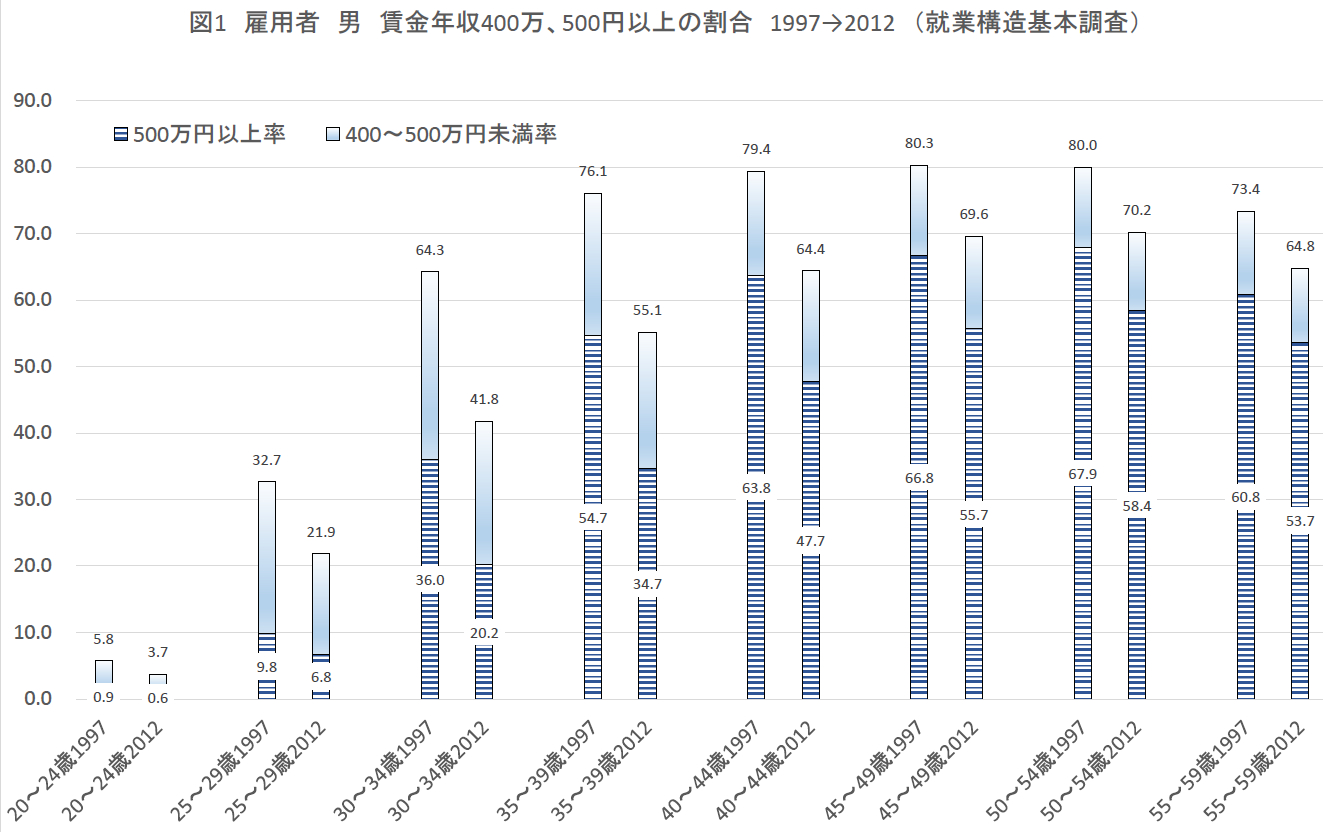

いまや日本型雇用は後退し、従来からの男性世帯主賃金の水準を確保できるのは少数派となった。たとえば30歳代後半で500万円以上の男性は、1997年の54.7%が2012年には34.7%となった(▲図1)。「家計補助労働」という分類が通用する余地は小さくなった。非正規労働者も、「家計補助」ではなく家計の相当部分あるいは全部を担う人びとが増えた(▼表2)。2017年8月の労働力調査によれば、単身者と二人以上世帯世帯主のうち非正規労働者は、合計704万人、非正規の割合は25.6%である。役員を除く労働者全体の13%が、単身あるいは二人以上の世帯主かつ非正規なのである。「家計補助労働」論による「一人分の生活ができない異常に低い最低賃金額」を放置できる環境は、ほぼ崩壊した。

非年功型の働き方が例外でなくなった

非正規労働者が急増し、正規労働者でも非年功型の若年層・中堅層が増加したことで、<最低賃金+α>での働き方は例外ではなくなった。旧来は、男性であれば早々にそこから抜け出すべき逸脱、例外とみなされたものだったが、それをふつうの働き方の一つとして受け止め、そこで賃金水準の引き上げを要求し、良い仕事もそこでしたい、という意識も広まっている。これは新しい現象である。いままでは、年功型の世界に脱出することなしには、生活できる賃金も良い仕事もありえない、というのが強い社会常識であった。

2007年に最低賃金法が改正され、最低賃金額と生活保護基準との関係が明示された(2008年施行)。政労使の円卓会議による引き上げ促進の合意(2007年7月)もあり、2007年から最低賃金額は以前よりも速いテンポで上昇するようになった。

賃金全体が下降するなかで、最低賃金が上昇をし始めたため、正規低賃金層の賃金額と最低賃金額との差は縮小している。

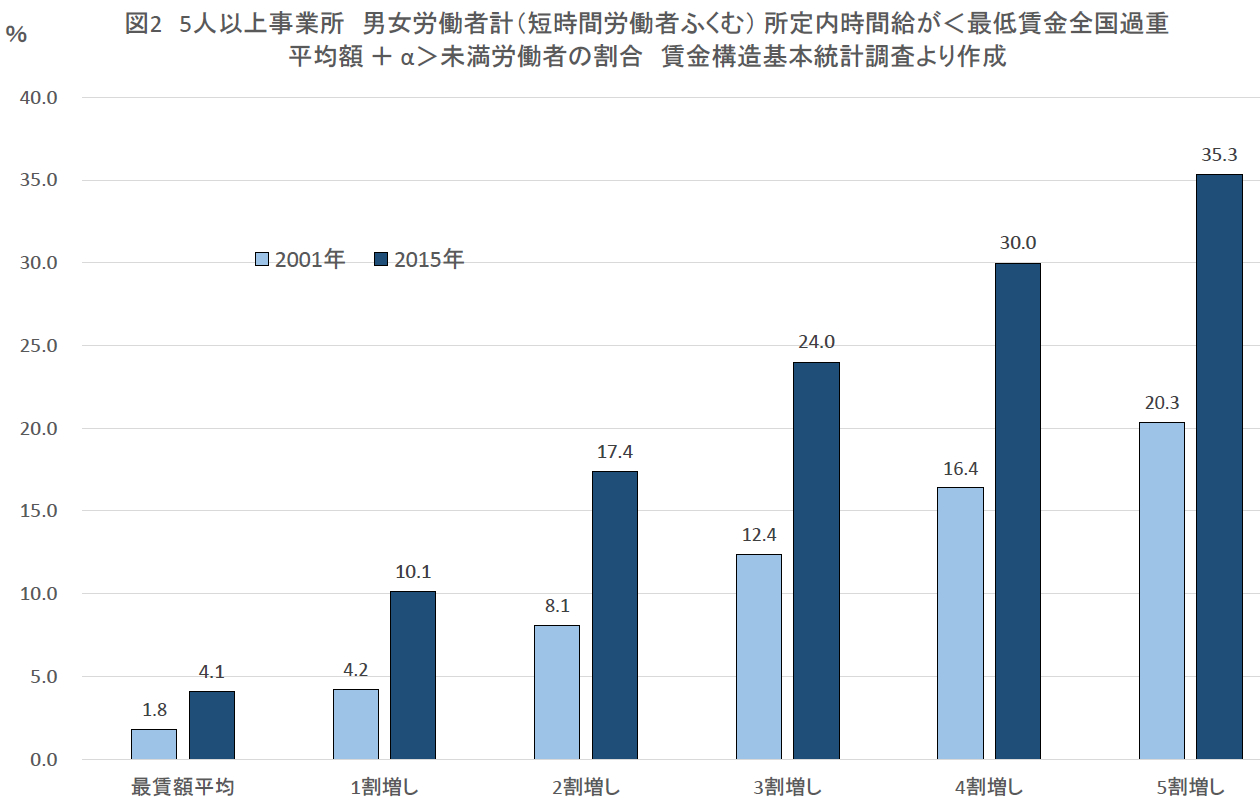

「最低賃金張り付き型労働者」の増加

賃金下落、年功型労働者の縮小と最低賃金額上昇で、賃金が最低賃金に近い労働者の割合は大きく増えた(▼図2)。最低賃金2割増し未満の労働者の割合は、2001年から2015年で、8%から18%、3割増し未満は12%から24%に増加した。

結局、「最低賃金+α」で自分は生きているし、これからもそうだと考える人が大幅に増えたということだ。最低賃金の大幅引き上げが強い要求となるのは当たり前である。今回の衆院選で最賃1500円の実現をめざす政治への転換が急がれる(※関連資料の各党の政策参照)。

「生活できる」を、通常時と特別需要に分けて考える

最賃を<通常時にふつうに生活できる賃金の下限>と位置づけることができると、通常時以外の特別需要をどうするか、という課題がはっきりとうかびあがる。

もともと、「生活できる」条件を二つに分けて、それぞれを実現する方法を考えるやり方は、19世紀末以来、これまでの福祉国家運動において120年以上の伝統をもっている。

第1の条件は、リビング・ウェイジ(生活できる賃金)、働いている勤労者が通常時の生活費を確保できることである。第2は.ライフコース上の<ヤマ=特別需要>をすべての人が越えられる環境を作ることだ。

ライフコース上には、さまざまな<ヤマ=特別需要>が生ずる。結婚、複数人数世帯の居住確保、子の養育・教育、失業、職業訓練、傷病・障害、要介護状態、労働災害、高齢によるリタイアなど。余分に必要となる貨幣と社会サービス(保育、医療、介護、学校教育、職業訓練、障害者福祉サービスなど)を確保できなければならない。

1942年にだされたイギリスの「ベヴァリッジ報告」も、第1の条件を前提としたうえで、ライフコース上の<ヤマ>を越えさせる社会制度の構築に焦点を当てた。窮乏に陥る3つの場合として、「収入の中断」(失業、疾病)、「稼得力の喪失」(労働災害、心身障害、老齢退職)、「特別の支出」(生誕、結婚、死去)があげられ、児童手当と社会保険でこれに対処するという枠組が提案されている。

日本の制度は「支援」はするが「保障」はしない

日本でも、これらの<ヤマ=特別需要>に対応する、各種の社会制度は存在する。母子保健、公的保育、児童手当、授業料をとらない義務教育、高校授業料支援、医療保険、介護保険、雇用保険、老齢年金、障害年金、労災保険、障害者福祉制度、などである。しかし、これらの制度の大半は、<ヤマ=特別需要>の充足を「保障」せず、「支援」するにとどまっている。これは、その実際の水準は別として、ナショナル・ミニマムを「保障」する建前をはっきりさせている福祉国家諸国との決定的違いである。

年金も高齢者の最低所得を保障せず、貯蓄の取り崩し、親族の援助、アルバイト収入を合わせて暮らすことが前提されており、雇用保険給付、傷病手当、障害年金も最低所得を保障しない。医療保険も、医療機関・診療科の存在と、窓口負担の支払い可能については責任はもたない。高校はもちろん、義務教育にも多額の私費負担がある。

通常時の生活ができない最低賃金と<ヤマ>の乗り越えを支援するが保障はしない制度に、「込み」で対処するのが年功型賃金と世帯主義である。

第1の条件が要求としてもはっきりしなければ、第二の条件の確保も要求としてはっきりしない。この点が大きく変わり始めたのである。

第2の条件の確保は、世帯単位でなく、原則個人単位でなされる必要がある。次の機会に発言したい。

後藤道夫(福祉国家構想研究会共同代表、都留文科大学名誉教授)

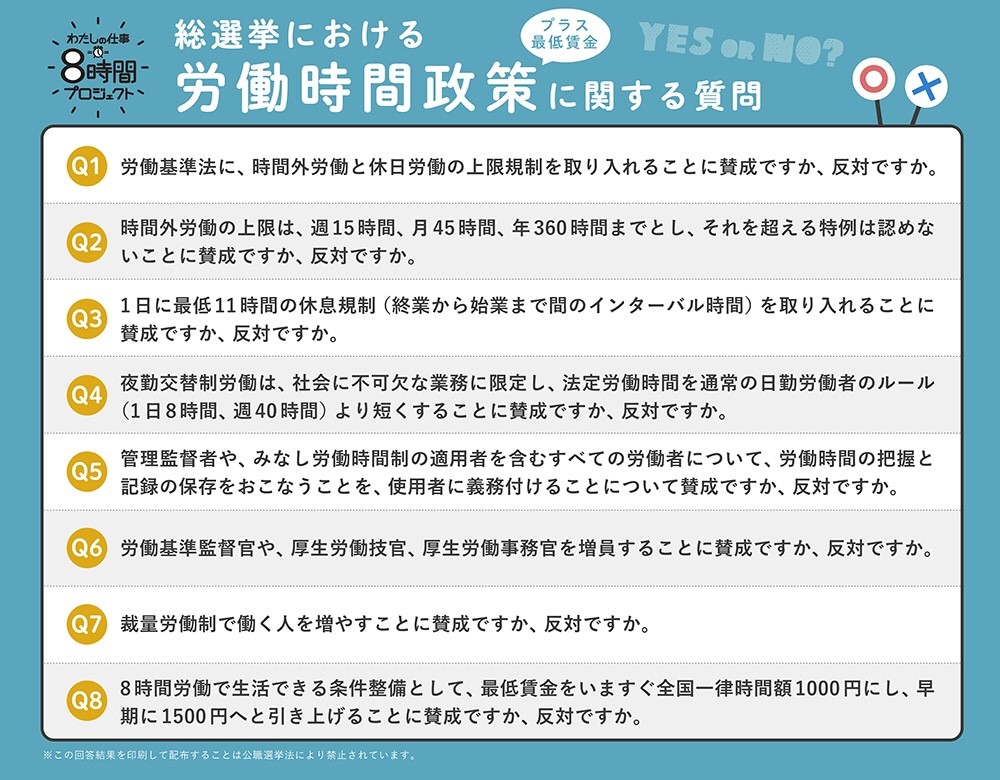

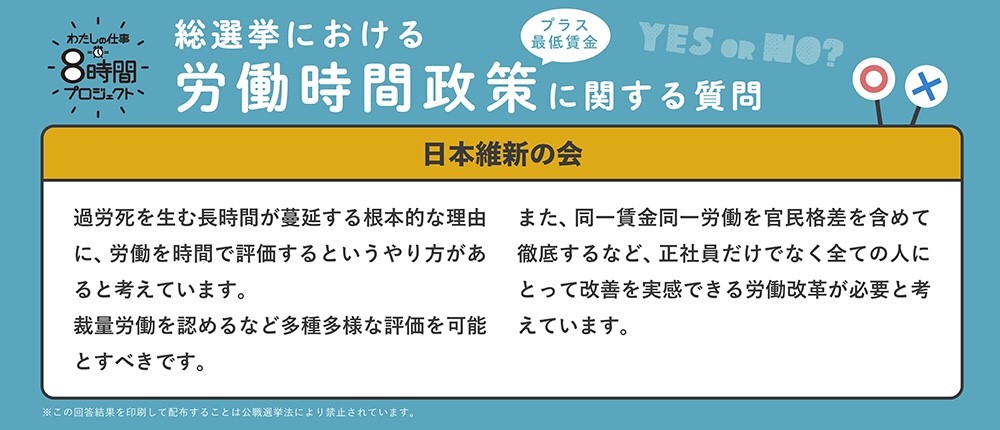

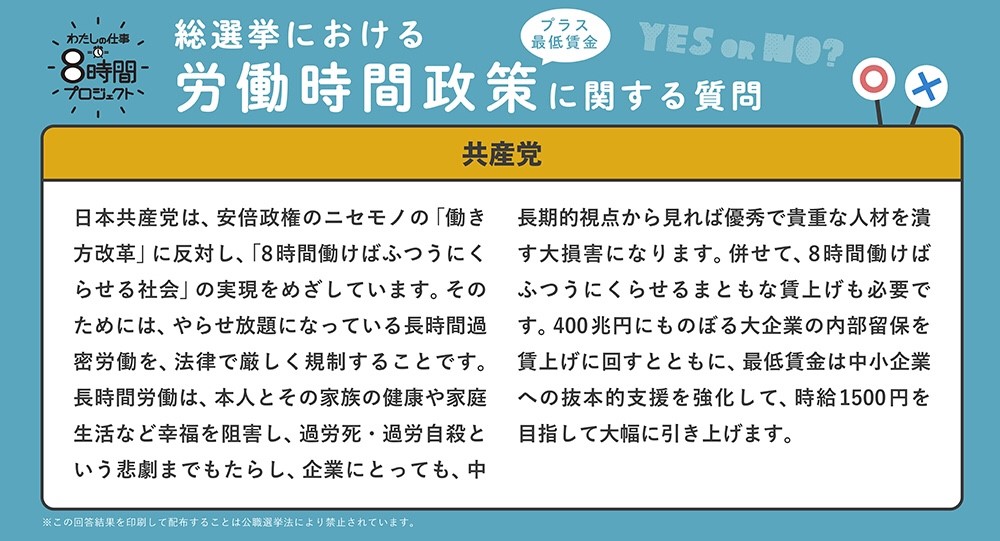

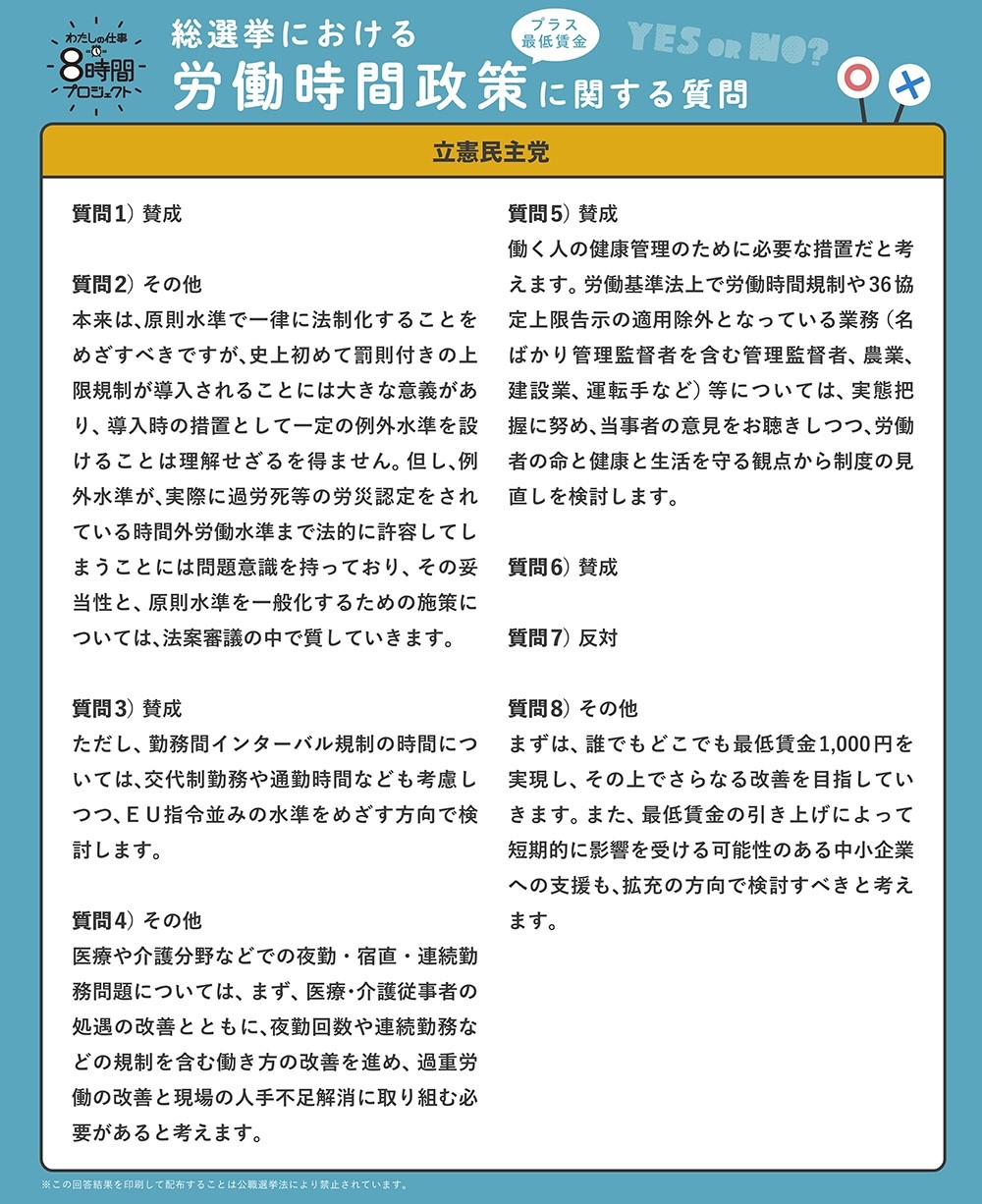

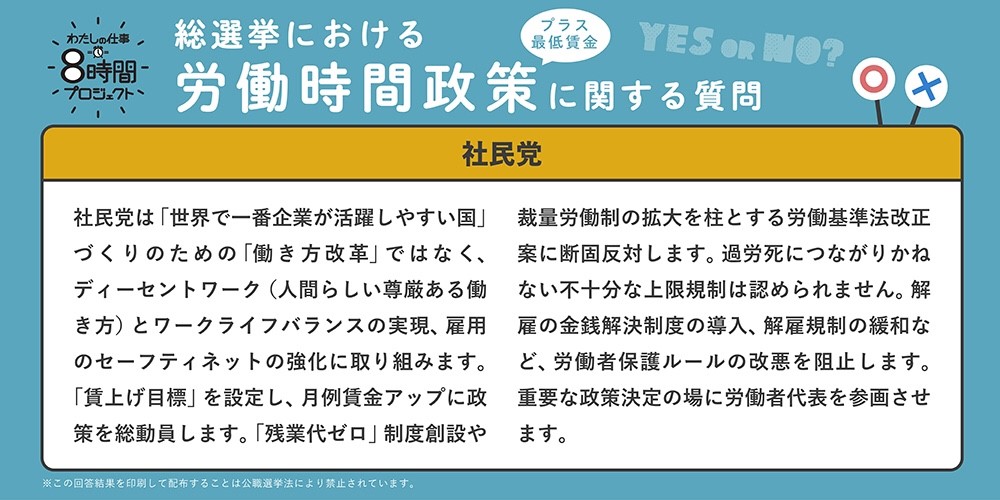

▼関連資料:わたしの仕事8時間プロジェクト「総選挙における労働時間政策(プラス最低賃金)に関する各党の回答」

わたしの仕事8時間プロジェクト「総選挙における労働時間政策(プラス最低賃金)に関する各党の回答」

▼関連文献

シリーズ福祉国家構想3

後藤道夫 編

布川日佐史 編

福祉国家構想研究会 編

『失業・半失業者が暮らせる制度の構築

――雇用崩壊からの脱却』(大月書店)

シリーズ福祉国家構想5

世取山洋介 編

福祉国家構想研究会 編

『公教育の無償性を実現する

――教育財政法の再構築』(大月書店)